Eu absolutamente deixei essa música passar em 2010 e descobri agora, por causa do último número de Phonogram – Singles Club (recomendadíssimo se você gosta de música de algum jeito). Caralho, que música é essa, que performance é essa. Desde já declaro que essa é a melhor música sobre lobisomens no cio já composta na história da humanidade.

Eu não posto nesse blog desde fevereiro, sheesh. E o que aconteceu de lá até aqui? Ah, criança…

Aconteceu uma pandemia, bicho. Acho que em fevereiro a gente ouvia as notícias da China mas não imaginava que chegaria aqui. Até que chegou na Itália, até que chegou na Espanha, até que…bum, chegou aqui. Atualmente temos 10 mil mortos, um número absurdo de infectados e uma subnotificação que não nos permite saber quão profundo é o buraco da minhoca. Ah, e temos um presidente que prefere andar de jet-ski do que encarar seus problemas. Mas pro inferno com ele.

Aqui no apartamento nós começamos o isolamento em 15 de março. Hoje é 10 de maio – quase 2 meses de quarentena. Aqui em casa é fácil: eu, meu irmão e minha tia não saímos de casa pra nada, conseguimos pedir tudo o que precisamos com facilidade, meu trabalho tem garantido grana o bastante para nossas necessidades e o mercado de sites continua aquecido. Minha preocupação maior são meus pais, lá em Araçatuba, sozinhos – eu tenho medo deles não levarem a situação a sério e se exporem. O vírus não chegou lá ainda com toda sua força, e as pessoas começam a sentir uma falsa segurança que é bem perigosa. Todo dia eu falo com eles pra ver como tudo está indo.

E é isso, por ora. Jogando o jogo da espera, rezando para que ninguém muito próximo pegue essa merda (duas pessoas da FIB pegaram :/ ), rezando pra que o filho da puta que infecta o planalto não tente um golpe de estado. Esse post vai ser bem diarinho from the pandemic front, pra lembrar de que isso ocorreu, e de que estávamos assim por esses dias.

Alguns meses atrás eu “descobri” o Arctic Monkeys com alguns anos de atraso – e volto a repetir, esses meninos vão longe, tem futuro! E aí hoje especificamente foi o dia em que eu “descobri” St. Vincent – ótima banda, essa menina Annie Clark vai longe, tem futuro!

(Talvez eu tenha desenvolvido um leeeeeeve crush na Annie Clark, de látex verde, ripando na guitarra, hold me like a weapon – oh well, I can’t turn off what turns me on.)

Saiu um artigo na BBC falando sobre o iFood, mostrando como eles estão levando restaurantes pequenos à falência ao mesmo tempo em que financiam restaurantes sem marca, apelidados de “dark kitchens” em áreas estratégicas (usando todos os dados que eles coletam com o app).

Enfim, hora de parar de usar o iFood? Eu sou um baita de um heavy user deles: teve uma época em que eu chegava a pedir entre quatro a cinco vezes por semana, hoje em dia está entre uma ou duas vezes. Ver essa transformação deles dá um certo desgosto, principalmente por ser uma batalha que eles vão ganhar. Ou morrer e levar todo um mercado junto.

O mundinho das start-ups atualmente segue esses passos:

A reportagem também toca em outro ponto que eu presenciei ao vivo: o iFood isola cliente, entregador e restaurante. Me surpreendi ao saber que os restaurantes não sabem quem são seus clientes – mas claro, faz todo o sentido. Ano passado eu fiz um pedido que não chegou, pois o site deles (do iFood) estava cagado e não enviava o número de meu apartamento. Vi isso no momento que fiz o pedido, dei meus pulos e consegui o número do restaurantes – eles receberam o pedido, mas não podiam me ajudar pois não tinham contato com o entregador. Tentei o contato com o entregador, o que também não foi possível – a única solução era entrar no chat do iFood e esperar a boa vontade de um bot. O entregador chegou lá embaixo, não sabia qual apartamento apertar, tentou me ligar e também não conseguiu, e deve ter feito o que qualquer trabalhador precarizado faria: jogou meu pedido fora e partiu para a próxima entrega. No final o iFood me devolveu o dinheiro, mas o problema não era esse. O problema é essa “blindagem” artifical que só beneficia o aplicativo e dificulta a vida de todos os envolvidos.

Enfim, foda-se iFood, aqui vamos nós ligar nas pizzarias para fazer nossos pedidos – como se fosse 2010? Ou usar os aplicativos próprios, no caso de restaurantes um pouco maiores. É triste isso, temos a tecnologia para facilitar nossas vidas com potencial de trazer benefícios para todos os envolvidos – mas não vamos fazer isso, porque nosso interesse real é trazer lucro para os investidores da forma mais rápida e grotesca possível, e não importa se vamos destruir o mercado todo no processo.

Concordo com quase todas as críticas feitas pelo Tarso – principalmente sobre o discurso de certa forma obsoleto das esquerdas, da necessidade do PT largar o osso e se renovar, entre outras coisas. Quando alguém vier cobrar sobre a tal autocrítica do PT, é só imprimir esse texto e esfregar na fuça do sujeito. (Não vai adiantar nada, mas enfim). Por um lado é bom ver que as coisas que me incomodam no PT também incomodam o Tarso – tipo, não estamos todos no “bonde louco do Lulão” e é isso aí. Obviamente que o mar não tá pra peixe esquerdista, mas a única solução é continuar nadando.

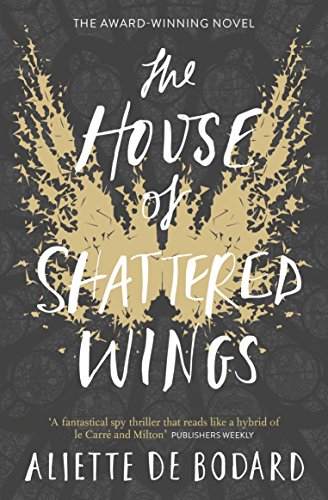

“The House of Shattered Wings” se passa em uma Paris destruída após uma guerra entre facções de anjos caídos, e acho que essa frase deve ser o suficiente para te convencer a ler esse livro – se esse for o seu tipo de livro, claro. Os anjos caídos são…bom, anjos caídos: seres angelicais separados da graça divina, condenados a viver na Terra mas ainda capazes de usar uma forma de magia. Com o passar do tempo eles se organizaram em Casas – facções, famílias de mafiosos, clãs de Vampiro: A Máscara, algo assim – e com o passar do tempo todas as Casas passaram a se odiar, até causar o equivalente da Primeira Guerra Mundial nesse universo. Paris é uma casca vazia após a guerra: bairros inteiros inabitáveis graças a poluição da magia, o Sena é famoso por capturar e matar os incautos que se aproximam dele.

Segundo dia sem twitter. A principal vantagem é: eu não sou mais atacado por “Bolsonardices out of fucking nowhere” o dia todo. Fiquei sabendo das merdas que aconteceram porque meu irmão comentou, ou pelo telejornal que minha tia assiste. E continuo não sentido falta (ufa), mas ainda clico no link dele toda vez que canso de programar ou tenho um tempo livre entre uma tarefa e outra.

Eu vou precisar montar um ecossistema de sites para visitar. Em épocas pré-redes sociais, eu tinha o Google Reader com os melhores blogs do momento, a barra de favoritos do browser com os sites mais legais, e o delicious como um sacolão onde eu ia jogando qualquer coisa minimamente interessante.

Eu tentei voltar a usar RSS algumas vezes já, mas ainda não rolou. Talvez pelos clientes atuais serem meio ruins, talvez por quase ninguém hoje em dia usar. Não existem mais blogs como antigamente – aquela coisa do blog como vardump morreu, hoje o twitter é o vardump. Mas claro, as newsletters voltaram, é capaz dos blogs voltaram de uma forma ou de outra também. (Pensando aqui com meus botões, a proliferação dos static site generators talvez ajude nisso. Enfim, é uma possibilidade).

A barra de favoritos eu voltei a usar – hoje em dia ela está linda, cheia de pastas e subpastas, abarrotadas de links esperando para serem redescobertos. Mas é uma pena que uma penca deles já deve ter morrido – a merda da efemeridade da internet é essa, o texto que mudou sua vida está a um update ou dois de se perder para sempre no limbo etéreo da cyber-rede de computadores.

E o delicious foi comprado pelo pinboard, e eu passei a usar a pinboard – mas confesso que ainda não acostumei. Não tenho o que reclamar dele: é simples de usar, tem bookmarklet, permite tagueamento, o site é simples, intuitivo e não tem uma propaganda. E tem uma API maneirinha, que eu vivo dizendo que um dia vou utilizar para criar uma representação mais visual dos meus favoritos.

Hoje eu enchi o saco de Twitter: desinstalei o aplicativo do celular, e no desktop eu pedi para o meu irmão trocar minha senha e não me falar qual é. Achei que fosse rolar uma crise de abstinência, alguma tentativa de voltar atrás, mas…putz, até agora nada? Ainda bem.

Porque eu enchi o saco: porque é uma perda de tempo do pior tipo, que toma um tempo danado sem dar a impressão de tempo perdido. Você fica lá, descendo aquela timeline infinita, lendo as presepadas de pessoas que nunca viu na vida, sentindo raiva de algo que um zé falou a milhares de quilômetros de você, se segurando pra não xingar alguém que não vai nem ao menos ler você no meio de milhares de outros xingos. É um bolo de tretas que, em 90% dos casos, não me dizem respeito – mas mesmo assim eu ia lá chafurdar no chorome, perdendo horas pra entender porque fulaninho ser cancelado, porque ciclano brigou com a panelinha do brégodégo, etc e tal.

Claro que tem coisas legais, tem pessoas legais, tem conteúdos legais – mas o equilíbrio de sinal/ruído estava uma merda. Eu sei que vou voltar daqui alguns dias, mas vou fazer uma limpeza bem drástica na timeline – tirar os motoboys de tretas, os perfis do tipo “indigne-se você também”, se pá quase todo mundo que fale de política. Acho que não é uma tentativa de se alienar, mas sim de se poupar e evitar a dessensibilização.

Alguns conceitos chave do Mark Fisher, em um resumo bem toscão:

Realismo Capitalista: talvez o principal conceito trabalhado por Fisher, sua essência está na frase “é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo”. É um mecanismo do capitalismo que propaga sua sensação de inevitabilidade, de não haver alternativa. O capitalismo passa a se confundir com a própria realidade:a vida é assim, o mundo é assim, e pensar que pode ser diferente é ser ingênuo ou estar agindo de má fé. Chegamos ao século XXI, o futuro é agora e se você não está contente, se você não se encaixa…problema seu. E se você acha isso deprimente, bom, a ideia é te deixar deprimido e imóvel mesmo.

Comunismo Ácido: esse seria o título do próximo livro de Mark Fisher, se ele não tivesse se matado em 2017. Comunismo ácido obviamente é um contraponto ao Realismo Capitalista: se o Realismo Capitalista é o fim das alternativas e a morte da imaginação, o Comunismo Ácido é o surgimento de possibilidades, a busca por alternativas. Comunismo Ácido tem a ver com lisergia, com acid house, com dissolução da realidade – desamarrados do peso desse presente que nos é imposto, temos liberdade para imaginar um futuro digno para a humanidade. Ou algo assim. Fisher jamais concluiu o livro, infelizmente.

Hauntology: não sei nem como traduzir – “haunt” é um termo de tradução difícil, e a palavra hauntology faz um joguinho com ontologia. Enfim, fiquemos com “Hauntology” – é o sentido em que a cultura contemporânea é assombrada pelos “futuros perdidos” da modernidade que foram cancelados com o pós-modernismo e o neoliberalismo. Hauntology de certa forma é esse desejo por um futuro que nunca existiu, por esses futuros que poderiam ter sido se não estivéssemos tão ocupados alimentando bilionários.

Alguns trechos importantes:

“However here we are in 2018 – in an increasingly insular and angry country where a sizeable chunk of the previous generation have managed a land grab bigger than has ever been seen before, left us with a particularly predatory form of capitalism, then all taken an early retirement that the rest of us are having to pay for by working into our late 60s. The slogan “never trust a hippy” has never seemed so apposite (yeah, yeah: “not all hippies”). We want the future we were promised, not this land of racism, stupidity, and greed.”

“And for me this re-enchantment is deeply entwined with wresting the myth of Deep England out of the hands of the conservative/far-right, and reshaping it (amongst other things) to mould the future into the more progressive, empathic, and layered future that we were promised.

Of course, this on its own is not going to change the balance of power, but it can help to change the shared social myth, the “national narrative”, to one where the path towards this future is signposted and clear.”

“As you know, for me, part of it was a knowing that given the way the national narrative was going, this vital space was going to be a prime land grab for fascists. Hence re-enchantment is resistance.”

Eu fiquei tentado a dizer que “Only lovers left alive” (de Jim Jarmusch) é um filme de vampiro pra quem não gosta de vampiro, mas pensando bem não é nada verdade. Na superfície não tem nada muito diferente: os vampiros aqui são vampiros clássicos, seres condenados a viver eternamente, cuja fome de sangue precisa ser saciada constantemente. A diferença é que aqui não temos vampiros adolescentes, aprendendo a viver com seus poderes e suas maldições, gozando e sofrendo na mesma medida, enfim, aquele vampiro trágico já meio batido da Anne Rice e de Vampiro: A Máscara.

Aqui em “Only lovers left alive” nós vemos o lado da velhice entre os vampiros – o casal aqui tem muitos séculos de vida em morte, e já abandonaram todas aquelas dúvidas e inseguranças do jovem vampiro. E que casal, cara – Tilda Swinton e Tom Hiddleston, Adam e Eve, lindos, góticos, apaixonados. Os vampiros de Jarmusch “terceirizaram” a busca constante por sangue, e o que os satisfaz de verdade é arte, ciência, música, as obras sublimes da espécie humana. Não só como admiradores, mas mecenas, influenciadores e guias – como agentes secretos da sombra, auxiliando humanos a atingirem o seu potencial ao mesmo tempo em que os usam como veículos de sua arte.

Adam e Eve vivem afastados – ele em Detroit com suas guitarras clássicas, ela no Tânger colecionando livros originais – e conversam por Skype, já que a modernidade chega para todos. Mas Eve percebe que Adam está chateado e distante, desiludido com o mundo e pensando em seu derradeiro fim, e decide ir visitá-lo em Detroit. O filme parte daí: um reencontro de amantes eternos em uma metrópole abandonada.

“Only lovers left alive” não é um filme de ação eletrizante, não tem uma trama complexa, não tem reviravoltas espetaculares. É um filme sobre seres humanos, sobre o desespero pungente que nos acompanha e do que fazemos para superá-lo, para superar nossos comportamentos mais rasos e tentar alcançar o sublime seja pela arte, pela ciência, pelo amor, pelo que seja.